女性と男性の体脂肪率の平均値はどれくらい?

計算式や下げるためにできること

TOPICS

体脂肪率は体型の変化だけでなく、健康状態を知るうえでも重要な指標の一つです。体脂肪率の平均値を把握して、定期的に測定すれば、日々の健康管理や生活習慣の見直しに役立ちます。

本記事では、体脂肪率の計算方法やBMIとの違い、女性・男性の平均値、体脂肪率を下げるためにできることなどをわかりやすく解説します。食生活の見直しに役立つアイテムも紹介するので、体脂肪率が気になる方はぜひ最後までご覧ください。

01.そもそも体脂肪率とは?

まず体脂肪率とはどのような数値なのかを確認していきましょう。

1.1.体脂肪率の計算式

体脂肪率とは、体重に占める体脂肪の割合を表したものです。

体脂肪率は次の計算式で求められます。

体脂肪率(%)= 体脂肪量(kg)÷ 体重(kg)× 100

例えば、体重60kgの方が体脂肪量15kgであれば「15(kg)÷ 60(kg)×100 = 25(%)」となり、体脂肪率は25%です。

体脂肪量は、体組成計や専用機器で測定する必要がありますが、家庭用の体組成計を使えば簡単に測定ができます。

運動・入浴で汗をかいた後や水分補給・食事の直後は避けて、毎日同じ時間帯に一定の服装・姿勢で測りましょう。体脂肪率は日によって多少の変動があるため、継続して測ることで自分のおおよその数値を把握しやすくなります。

1.2.内臓脂肪と皮下脂肪

体脂肪には、大きく分けて内臓脂肪と皮下脂肪の2種類があります。

内臓脂肪は胃や腸などの内臓の周りにつく脂肪で、特に男性に多くみられるのが特徴です。内臓が本来の位置に収まるよう支えたり、エネルギーを一時的に蓄えたりと、身体にとって必要な役割を担っています。

内臓脂肪が増える原因や減らす方法については、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:内臓脂肪って減らせるの?増える原因や健康的な生活を送るためのポイントを紹介!

一方、皮下脂肪は皮膚のすぐ下にある皮下組織に蓄積する脂肪で、下腹部や腰周りなどにみられます。女性につきやすい傾向があり、外部からの衝撃をやわらげるほか、体温を一定に保つ働きがあります。

皮下脂肪は見た目に影響しやすく、いったん増えると落としにくいため、日ごろからためすぎないよう意識することが大切です。

とはいえ、いきなり生活習慣や食生活を大きく変えるのは難しいこともあるでしょう。そんなときにおすすめなのが、健康習慣をサポートする「Wの健康青汁」です。

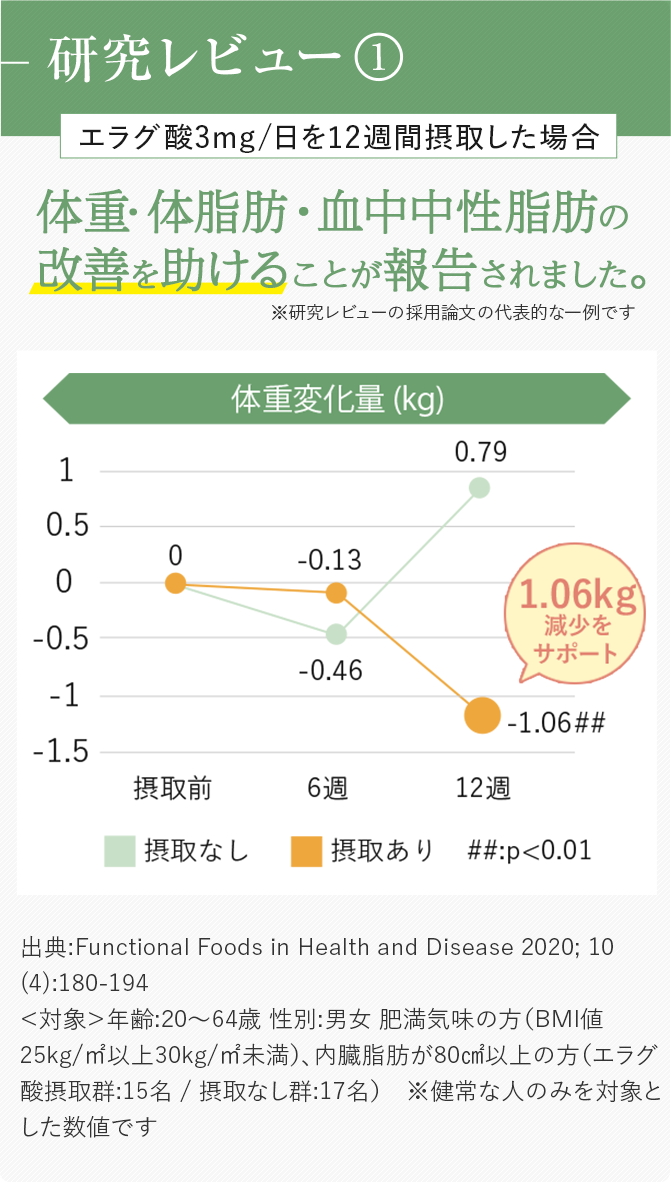

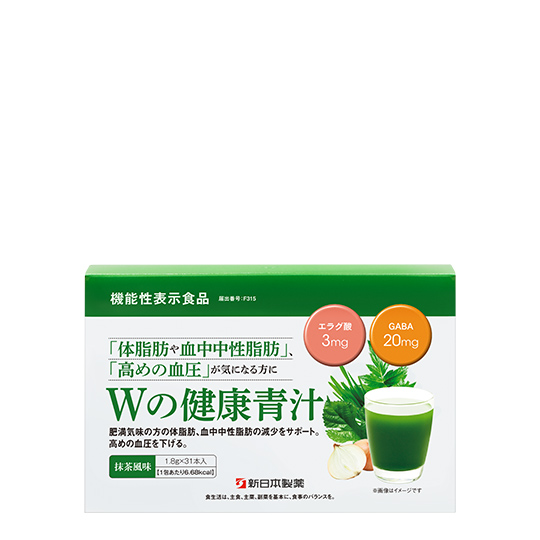

「Wの健康青汁」には、肥満気味の方の体脂肪や内臓脂肪、血中中性脂肪に働き掛ける「エラグ酸」が配合されています。粉末タイプで水や飲み物に溶かして飲めるので、忙しい方でも無理なく続けられるでしょう。

1.3.BMIとの違い

体脂肪率と並んで肥満の判定によく使われる指標が「BMI」です。BMIは「Body Mass Index(ボディマス指数)」の略で、肥満度を表す国際的な指標として用いられています。

BMIの計算式は以下のとおりです。

BMI = 体重(kg)÷[身長(m)× 身長(m)]

例えば、体重60kg、身長160cmの方のBMIは「60kg ÷(1.6m × 1.6m)= 約23.4」です。

日本肥満学会の基準では、BMI25以上を「肥満」と定義しています。ただし、BMIは身長と体重のみで算出する指標のため、筋肉量が多くて体重が重い方も肥満と判定されることがあります。

また、BMIが正常でも体脂肪率が高い「隠れ肥満」の方も少なくありません。このように、BMIは筋肉量や体脂肪量によっても左右されやすいため、体脂肪率と併せて確認することが大切です。

02.女性と男性の体脂肪率の平均値(標準値)

ここでは、女性と男性の体脂肪率の平均値(標準値)を紹介します。体脂肪率の平均値を把握して、体型や健康の管理に役立てましょう。

なお、体脂肪率の平均値は年齢や体組成計のメーカーによって異なるため、あくまで目安として参考にしてください。体組成計の説明書やメーカーのホームページに、体脂肪率の平均値が記載されている場合があります。

2.1.女性の体脂肪率

一般的に、女性の体脂肪率の平均値(標準値)は20%以上30%未満です。

以下の表のように、体脂肪率によって肥満判定がなされます。

| 判定 | 体脂肪率 | 傾向 |

|---|---|---|

| やせ | 20%未満 | 標準より低め 引き締まった体型 |

| 標準 | 20%以上30%未満 | 標準的な体型 |

| 軽肥満 | 30%以上35%未満 | 標準より少し高め ぽっちゃりとした印象 |

| 肥満 | 35%以上 | 標準より高め。健康面に注意が必要 |

女性は男性よりも体脂肪がつきやすく、体脂肪率の基準が全体的に高めの傾向があります。なお、体脂肪率が10%未満といったやせすぎの場合にも免疫力の低下やホルモンバランスの乱れなどの健康リスクがある点に注意が必要です。

2.2.男性の体脂肪率

一般的に、男性の体脂肪率の平均値(標準値)は10%以上20%未満です。

体脂肪率による肥満判定の基準は、以下のとおりです。

| 判定 | 体脂肪率 | 傾向 |

|---|---|---|

| やせ | 10%未満 | 標準より低め 引き締まった体型 |

| 標準 | 10%以上20%未満 | 標準的な体型 |

| 軽肥満 | 20%以上25%未満 | 標準より少し高め ぽっちゃりとした印象 |

| 肥満 | 25%以上 | 標準より高め 健康面に注意が必要 |

男性は女性と比べると体脂肪がつきにくく、体脂肪率の平均値は低めの傾向があります。ただし男性は見た目ではわかりにくい内臓脂肪が増えやすいため、体脂肪率の数値を定期的にチェックすると良いでしょう。

03.体脂肪率が増える原因

体脂肪率は、摂取カロリーが消費カロリーを上回る状態が続くと増加します。運動などで消費するカロリーよりも、食べ物から摂取するカロリーが多いと、余ったカロリーが脂肪として蓄積されるためです。

体脂肪率が増える主な原因には、以下が挙げられます。

| 主な原因 | 詳細 |

|---|---|

| 食生活の乱れ | 脂質や糖質が多い食事、頻繁な間食などにより摂取カロリーが増える |

| 運動不足 | 活動量が減り、消費カロリーが少なくなる |

| 加齢 | 基礎代謝が低下し、消費カロリーが少なくなる |

| ストレス |

|

| 睡眠不足 | 甘い物や脂質の多い物を欲しやすくなり、摂取カロリーが増える |

(※)ストレスを感じたときに分泌されるホルモン

こうした原因をふまえて、体脂肪率を下げるためにはどうすれば良いか、次の章で具体的に解説します。

04.体脂肪率を下げるためにできること

体脂肪率を下げるためには、日々の習慣を少しずつ整えていくことが大切です。ここでは、実践しやすい具体的な方法を4つ紹介します。

4.1.1日の摂取カロリーと消費カロリーを把握する

体脂肪率を改善するためには、摂取カロリーが消費カロリーを上回らないように意識する必要があります。そこで、まずは1日に必要なエネルギー量を把握しておきましょう。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、身体活動レベルが「ふつう」の成人(18~64歳)の推定エネルギー必要量(1日あたり)は、男性が2,600〜2,750kcal、女性が1,950〜2,050kcalです。

この数値を参考に日々の食事がカロリーオーバーにならないよう気をつけてください。ただし、人によってエネルギー必要量は異なるため、上記はあくまで目安の数値です。

また、食事からの摂取カロリー量を把握する方法には、以下のものがあります。

- ・食品のパッケージに書かれた栄養成分表示を確認する

- ・カロリー計算ができるアプリを活用する

- ・文部科学省の「食品成分データベース」で調べる

さまざまな方法を試して、自分に合ったカロリーの管理法を取り入れてみましょう。

4.2.食生活を見直す

体脂肪率のコントロールには、食生活の見直しも欠かせません。脂肪の蓄積を防ぐために、脂質・糖質が多い食事やおやつをできるだけ避けて、バランスの取れた食事を心掛けましょう。

特に意識して取り入れたいのが、海藻や穀類などの食物繊維を含む食材です。食物繊維には、脂質や糖、ナトリウムなどを吸着して、体の外に排出する働きがあります。

加えて、水分補給も忘れずに行ってください。水分をこまめに摂ることで血流が促され、一時的に基礎代謝が上がる効果が期待できます。

また、「Wの健康青汁」のように、毎日の健康をサポートしてくれるアイテムを活用するのも一つの方法です。

4.2.1. Wの健康青汁

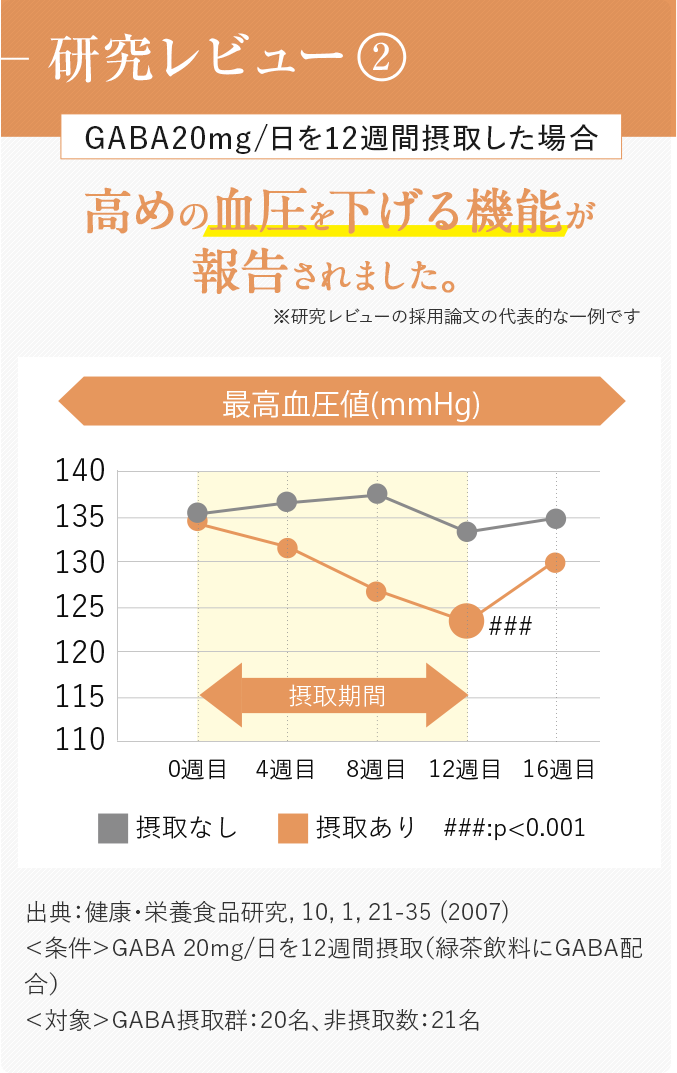

「体脂肪率が気になるけれど、食生活の見直しは大変」「できることから少しずつ始めたい」といった方におすすめなのが、「エラグ酸」と「GABA(ギャバ)」を配合した機能性表示食品「Wの健康青汁」です。

「エラグ酸」は、肥満気味の方の体脂肪や内臓脂肪、血中中性脂肪、体重、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMIの改善を助ける機能が報告されています。さらに「GABA」は、高めの血圧の減少をサポートしてくれます。

1日1杯、いつもの食事にプラスすることで、忙しい毎日でも無理なく続けやすいのが特徴です。

おすすめアイテム

4.3.身体を動かす習慣を身につける

体脂肪率を下げるためには、以下のように日常的に体を動かす習慣を取り入れましょう。

- ・空いた時間に数分から数十分程度の散歩をする

- ・エレベーターではなく階段を使う

- ・通勤・通学時などに一駅分歩いて移動する

いずれも特別な運動ではなく、日常生活のなかで無理なく始められます。

慣れてきたら、有酸素運動と無酸素運動を組み合わせて取り組むと、体脂肪の減少に効果的です。

有酸素運動には、ウォーキングやジョギング、水泳などがあり、脂肪の燃焼効果が期待できます。一方、無酸素運動は、スクワットや腹筋などの筋肉に短時間の負荷を掛ける運動です。筋肉量が増えて基礎代謝が上がり、運動していないときも脂肪が燃焼しやすい体づくりにつながります。

自分に合った運動習慣を身につけ、無理のない範囲で継続してください。

4.4.お酒を控える

体脂肪率を改善するためには、日ごろの飲酒量を抑えましょう。アルコールには食欲を増進させる作用があり、過度な飲酒は食べすぎにつながります。加えて、おつまみとして揚げ物やスナック菓子などの高カロリーな食品を多く摂取してしまいがちです。

厚生労働省の「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」によると、1日あたりの平均純アルコール摂取量について、男性は40g未満、女性は20g未満にとどめることが推奨されています。

お酒の種類ごとに純アルコール20gの目安を示すと、以下のとおりです。

| お酒の種類 | 量 |

|---|---|

| ビール | 中瓶(500ml) |

| 日本酒(15%) | 1合(180ml) |

| ウイスキー(40%) | ダブル(原酒60ml) |

| 梅酒(13%) | 1合(180ml) |

※お酒の種類の括弧書きはアルコール度数を示している

飲酒する際は、性別ごとに定められた適量を守るよう心掛けましょう。

05.毎日の食事を楽しむ!手軽なアレンジレシピを紹介

無理なく続けられる健康な食生活のひと工夫として、「Wの健康青汁」を活用したアレンジレシピを紹介します。

5.1.グリーン3色お結び

グリーン3色お結びは、ご飯に「Wの健康青汁」と塩を混ぜるだけで作れる、忙しい朝やお弁当にぴったりの一品です。お好みで鮭フレークやちりめんじゃこなどの具材を混ぜ合わせると、味もバラエティ豊かに楽しめます。

詳しい材料や作り方については、以下のページを参照してください。

5.2.バナナと豆乳のスムージー

バナナ・豆乳と「Wの健康青汁」をミキサーに入れて混ぜるだけで、栄養たっぷりのスムージーのできあがりです。青汁に豆乳を合わせることで味わいもまろやかになり、バナナやきび砂糖の甘さで口当たりも良くなります。

豆乳に含まれる大豆たんぱく質は、体内でゆるやかに吸収・分解されるため、満腹感を得やすく、食べすぎの予防も期待できます。

詳しい材料や作り方については、以下のページを参照してください。

5.3.グリーンホットケーキ

青汁の栄養を手軽に取り入れたいときにぴったりなのが、グリーンホットケーキです。

ホットケーキミックスと牛乳、卵に青汁を加えるだけで、ほんのり緑色のスイーツに仕上がります。はちみつやバターを添えれば、満足感がありつつも市販のスナック菓子やケーキなどに比べてヘルシーに楽しめるでしょう。

おやつはもちろん、朝食やブランチの一品にもおすすめです。

詳しい材料や作り方については、以下のページを参照してください。

06.まとめ

体脂肪率は、体型の面だけでなく健康管理においても重要な指標です。まずは体組成計で自分の体脂肪率を把握した上で、食事や運動など日々の生活習慣を少しずつ整える必要があります。

栄養バランスに気を配った食事や無理のない運動習慣、飲酒量の見直しなど、自分に合った方法で継続的に取り組んでいくことが大切です。

すぐに生活習慣を大きく変えるのが難しい場合は、「Wの健康青汁」のような健康サポートのアイテムを取り入れるのも一つの方法です。適切な体脂肪率を意識しながら、自分のペースで健康的な体づくりを続けていきましょう。