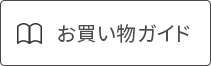

食後はなぜ血糖値が上がる?食後高血糖の仕組みや食事の際にできること

食後はなぜ血糖値が上がる?食後高血糖の仕組みや食事の際にできること

食後の血糖値は、栄養バランスの偏った食事や運動不足などが原因で上がりやすくなります。血糖値が過剰に上昇すると健康リスクが高まるため、その対策として食生活の見直しが重要です。

この記事では、食後に血糖値が上がる仕組みや、高血糖を引き起こす原因、血糖値の上昇を抑える方法などを解説します。食後の血糖値をコントロールしたい方は、ぜひ参考にしてください。

TOPICS

食後の血糖値は、栄養バランスの偏った食事や運動不足などが原因で上がりやすくなります。血糖値が過剰に上昇すると健康リスクが高まるため、その対策として食生活の見直しが重要です。

この記事では、食後に血糖値が上がる仕組みや、高血糖を引き起こす原因、血糖値の上昇を抑える方法などを解説します。食後の血糖値をコントロールしたい方は、ぜひ参考にしてください。

01.食後に血糖値が上がる仕組み

血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度を指します。ブドウ糖は体内でエネルギー源として利用されており、血糖値は健康状態を測るうえで重要な指標といえます。

食べ物に含まれる炭水化物はブドウ糖からつくられており、食事を摂ると消化管で炭水化物がブドウ糖に分解されます。その後、血液を通じてブドウ糖が全身に行き渡ることで、血糖値が上昇するという仕組みです。

そのため、空腹時と食後では、正常とされる血糖値の基準が異なります。一般的な基準値は以下のとおりです。

| 区分 | 空腹時血糖値 | 食後2時間血糖値 |

|---|---|---|

| 正常型 | 110mg/dL未満 | 140mg/dL未満 |

| 境界型 | 110mg/dL〜125mg/dL | 140mg/dL〜199mg/dL |

| 糖尿病型 | 126mg/dL以上 | 200mg/dL以上 |

※正常型を超えると、健康リスクが高い状態であると段階的にみなされます。

血糖値は、食後30分〜1時間でピークとなり、そこから徐々に低下し始め、食後2時間経過時には140mg/dL未満に落ち着くのが一般的です。ただし、血糖値が変化する傾向には個人差があります。

なかには、食後2時間経過しても血糖値が正常値まで下がらない「食後高血糖」の状態になってしまう方もいます。この状態が続くと健康リスクが高まるため、注意が必要です。

食後高血糖については、次の項目で詳しく解説します。

参照:厚生労働省「血糖値」

参照:厚生労働省「食後高血糖」

02.食後の血糖値が高い状態である「食後高血糖」

食後高血糖とは、食後に血糖値が正常に戻らず、高い数値を示す状態です。具体的には、食後2時間を過ぎても血糖値が140mg/dl以上である場合、食後高血糖とみなされます。

食後高血糖には、膵臓から分泌される「インスリン」というホルモンが関係しています。

インスリンの主な役割は、身体の細胞にブドウ糖を取り込ませて、エネルギー源として活用できるようにサポートすることです。この働きにより、体内に吸収されたブドウ糖が消費され、血糖値は適切なバランスに保たれます。

しかし、インスリンの分泌量が不足していたり、機能が低下していたりすると、血液中のブドウ糖がうまく処理されないことで血糖値が下がらず、その結果、食後に血糖値が高い状態が続く食後高血糖が起こります。

また、食後に血糖値が急上昇と急降下を起こす状態である「血糖値スパイク」も注意が必要です。

参照:厚生労働省「血糖値」

参照:厚生労働省「食後高血糖」

03.食後の高血糖を引き起こす要因やリスク

食後に高血糖を引き起こす要因は人によってさまざまですが、代表例は以下のとおりです。

- ・食生活の乱れ

- ・野菜不足

- ・ストレス過多

- ・運動不足

例えば、朝食を食べずに昼食を摂ると、長時間空腹の状態が続いていたため、身体は次の食事(昼食)で栄養をより効率的に吸収しようとします。その結果、血糖値が一時的に高くなってしまいます。また、野菜不足やストレスによる過食なども、糖質の摂取量が増えて高血糖につながりやすいです。

さらに、運動不足も血液中のブドウ糖の消費量が減少し、高血糖を引き起こす要因となります。

高血糖の状態が長期化すると健康リスクが高まるため、日ごろの食事内容や生活習慣を見直すことが重要です。

参照:厚生労働省「血糖値」

04.食後の血糖値の上昇を抑える・緩やかにするための方法

食後の血糖値の上昇を緩やかにするためには、毎日の食事や生活習慣を改善することが大切です。ここでは、食後の血糖値の上昇を抑える方法を紹介します。

4.1.食生活を見直す・GI値が低い食品を選ぶ

血糖値の上昇を抑えるためには、外食を減らしたり、食事の栄養バランスを見直したりすることが効果的です。例えば「炭水化物を摂りすぎない」「野菜の摂取量を増やす」など、食事内容に気を配ることで、血糖値の急激な上昇を抑えられます。

さらに、血糖値の上昇を緩やかにしたい方は、低GI食品を選ぶのがおすすめです。GI値(グリセミックインデックス)とは、食品摂取後の血糖値の上がりやすさを数値で示した指標です。

一般的に、ブドウ糖を基準(GI値100)として、各食品のGI値が算出されます。GI値55以下の食品は低GI食品に分類され、消化・吸収が緩やかで血糖値の急激な上昇を抑えやすいという特徴があります。

低GI食品の主な例は、以下のとおりです。

| 分類 | 食品 | GI値 |

|---|---|---|

| 穀物・パン・麺類 | 玄米 | 55 |

| 全粒粉パン | 50 | |

| パスタ(全粒粉) | 50 | |

| 肉類・魚介類 | 豚肉 | 46 |

| 鶏肉 | 45 | |

| アジ | 40 | |

| 野菜類 | ブロッコリー | 25 |

| ナス | 25 | |

| ほうれん草 | 15 | |

| 果物 | さくらんぼ | 37 |

| オレンジ | 31 | |

| イチゴ | 29 | |

| 乳製品・卵 | 卵 | 30 |

| バター | 30 | |

| 牛乳 | 25 | |

| 豆腐・海藻類 | 豆腐 | 42 |

| 納豆 | 30 | |

| もずく | 12 |

このような低GI食品を意識的に取り入れることで、食後の血糖値の上昇が緩和されます。日々の食事を少しずつ工夫しながら、無理なく血糖値をコントロールしましょう。

4.2.食べる順番を意識する

同じ食事を摂る場合でも、食べる順番を意識することで血糖値の上昇を緩やかにできます。血糖値の上昇が気になる方は以下の順番で食べてみましょう。

- 1. 副菜:野菜、きのこ、海藻など

- 2. 主菜:肉、魚、卵など

- 3. 主食:ご飯、麺類、パンなど

野菜やきのこなどに多く含まれる食物繊維には、糖質の消化吸収を緩やかにし、血糖値の急激な上昇を抑える効果があります。そのため、まずは副菜から食べ始め、次にたんぱく質が豊富な主菜を、最後に糖質が多く含まれる主食を摂るのが理想的です。

ただし、野菜のなかにもGI値が高いものがあります。例えば、じゃがいものGI値は「90」、山いものGI値は「75」など、芋類は血糖値が上がりやすいため、主食と同じように最後に食べるのが望ましいでしょう。

食べる順番を少し工夫するだけで、同じメニューでも血糖値の上昇を抑えられるため、日々の食事で実践してみてください。

4.3.食後の血糖値の上昇を緩やかにしてくれる飲み物を選ぶ

食事内容や食べる順番に気をつけるだけでなく、食後の血糖値の上昇を緩やかにする飲み物を選ぶことも重要です。

食後の血糖値の上昇を緩やかにするためには、以下のような飲み物を選ぶのがおすすめです。

- ・コーヒー

- ・紅茶

- ・緑茶

- ・黒豆茶

- ・牛乳

例えば、コーヒーには、「クロロゲン酸類」というポリフェノールの一種が含まれています。ポリフェノールはインスリンの分泌を促してくれるため、コーヒーを飲むことで食後の血糖値の上昇を緩やかにすることが期待できます。

食後の血糖値の上昇を抑えたい方におすすめなのが、「Slimore Coffee(スリモアコーヒー)」です。スリモアコーヒーには、一般的なコーヒーの2〜4倍以上(※1)のクロロゲン酸類が含まれているため、食後の血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できます。食後の血糖値が気になる方は、ぜひ一度お試しください。

また、食後の血糖値の上昇を抑える飲み物について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:血糖値の上昇を抑えてくれる飲み物は?飲み方や上げないためのポイントを紹介

(※1)算出根拠:インスタントコーヒー100mL中のクロロゲン酸抽出量は14.94〜27.27mg(日本食生活学会誌、vol.16 No.3(2005))

4.4.適度な運動と十分な睡眠を意識する

血糖値のバランスをコントロールするには、適切な運動と十分な睡眠が欠かせません。

運動を行うことで筋肉のエネルギー消費が増加し、エネルギー源である血液中のブドウ糖が消費されやすくなります。具体的には、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動と、腹筋やスクワットなどの筋力トレーニングが効果的です。

また、睡眠不足は、血糖値のコントロールを乱す要因になります。人によって適切な睡眠時間は異なりますが、1日あたり7〜9時間程度の良質な睡眠を確保することが重要です。

十分な睡眠によって、食後の血糖値の上昇を抑えやすくなる効果が期待できます。

05.血糖値だけじゃなくBMIも意識することが大事

BMIとは「Body Mass Index(ボディ・マス指数)」の略で、体重と身長から算出される体格の指標です。BMIは、以下の計算式で求められます。

体重(kg)÷[身長(m)×身長(m)]

(例)身長158cm、体重55kgの方の場合

55kg÷(1.58m×1.58m)=22.0

日本肥満学会によると、BMI25以上は「肥満」と定義されており、標準体重の方と比べて健康リスクが高まる傾向があります。ただし、BMIは筋肉量や脂肪量などの違いを反映できないため、肥満体型かどうかを把握するにはBMIだけでなく、体脂肪率も考慮しなければなりません。

BMIや体脂肪率が高めの場合、内臓脂肪が増えることで、血糖値が上がりやすくなります。そのため、血糖値の上昇を抑えたい方は、食事や運動習慣を見直しつつ、定期的にBMIの数値と体脂肪率をチェックすることが大切です。

なお、脂肪を落とそうとして極端な食事制限や無理なダイエットを行うのは禁物です。筋肉や基礎代謝、免疫力などが低下し、体調を崩す恐れがあります。さらに、栄養不足が続くとリバウンドの原因にもなるため、無理のない範囲で適正体重をめざすことが重要です。

参照:厚生労働省「BMI」

参照:厚生労働省「肥満と健康」

06.食後の血糖値上昇を緩やかに!新日本製薬の「Slimore Coffee(スリモアコーヒー)」

食後の血糖値が気になる方におすすめなのが、「Slimore Coffee(スリモアコーヒー)」です。

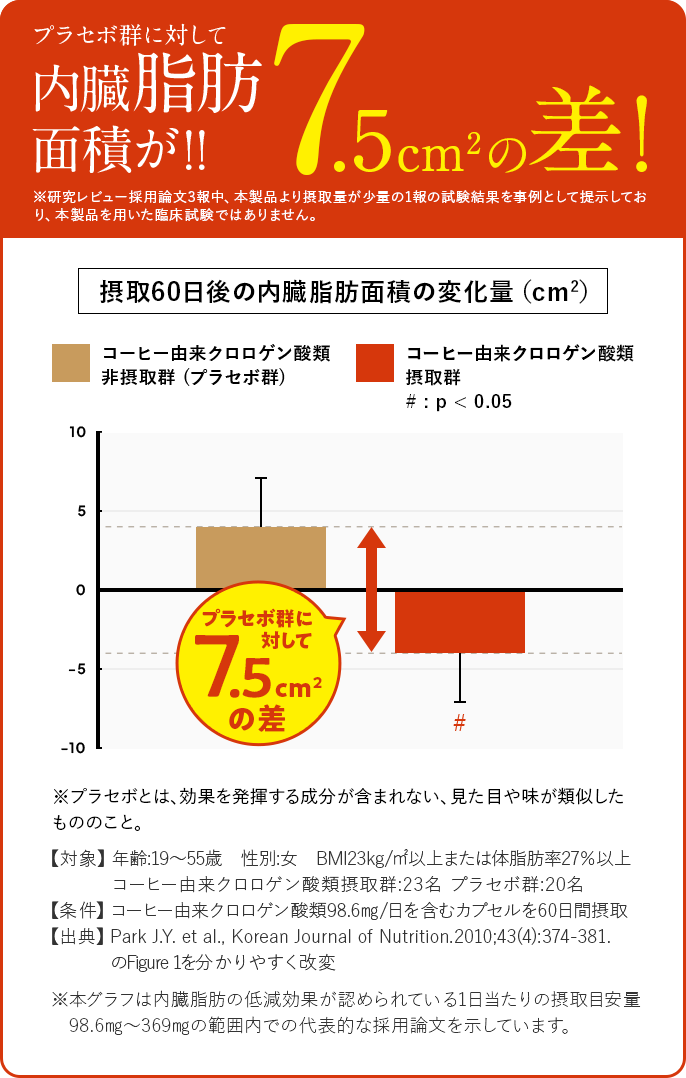

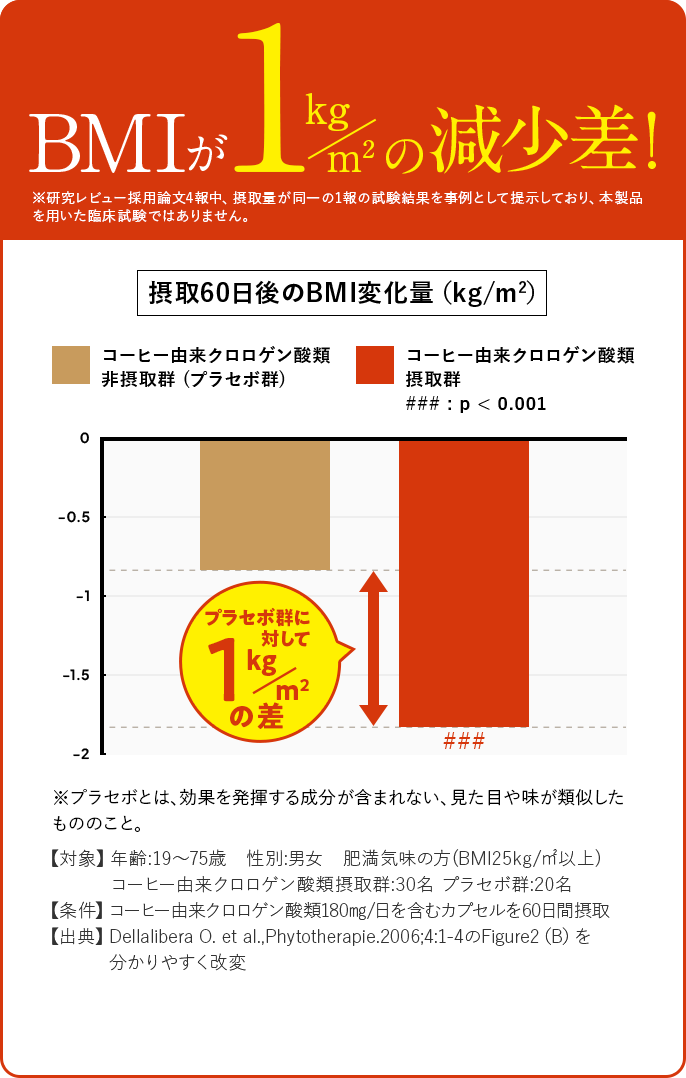

スリモアコーヒーには、「コーヒー由来クロロゲン酸類」が含まれており、食後の血糖値の上昇を緩やかにする機能が報告されています。さらに、肥満気味の方の内臓脂肪の減少をサポートし、高めのBMIの改善を助ける効果も期待できます。

また、スリモアコーヒーは焙煎度を抑えているため、すっきりとしたマイルドな味わいで飲みやすいのも特徴です。ブラックコーヒーが苦手な方は、ミルクで割って飲むこともできるので、お好みに合わせてアレンジしてみてください。

食後の血糖値の上昇が気になっている方は、ぜひ毎日の習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。

07.まとめ

食後の血糖値は、食生活の乱れや運動不足、肥満など、さまざまな原因によって上がりやすくなります。高血糖の状態が長く続くと健康リスクが高まるため、食生活の見直しが欠かせません。

まずは、食事のバランスを整えることを意識しながら、低GI食品や食後の血糖値の上昇を緩やかにする飲み物を取り入れてみてください。そのうえで、適度な運動を習慣化して良質な睡眠を確保することで、食後の血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。

無理のない範囲で取り入れられる方法から少しずつ試していきましょう。